Por Agustina Bogado y Mariel Salvatierra

Inauguramos en ATLAS una sección sobre Reflexiones Clínicas. Escritos que dan cuenta de la práctica compleja de la salud mental, pero que en vez de quedarse en la denuncia o la autocelebración, formulan preguntas y proponen alterantivas.

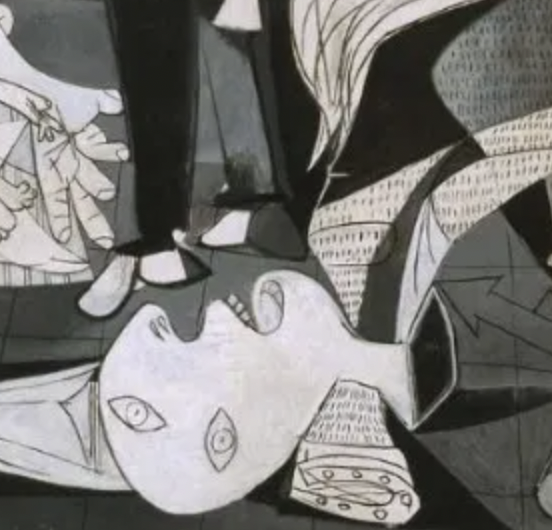

Las siguientes líneas son un intento de exteriorizar la sensación de impotencia, del estar atrapadas en un contexto institucional de salud pública y mental que se experimenta como arrasador, laberíntico, sin soporte, donde la sensación que se vivencia es la de sentir que nada se puede hacer al respecto.

Se ahondará respecto a dos factores que se presentan como obstáculos en la práctica psicoanalítica dentro de hospitales monovalentes de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires: el desamparo y la crueldad. ¿Cómo se juegan estos en nuestra práctica cotidiana? ¿Qué salida podemos idear frente a estos escenarios? Nos proponemos interrogar nuestro rol en la práctica actual atravesada por los efectos de un gobierno neoliberal.

Desamparo

La salud mental siempre ha sido un campo ubicado en detrimento respecto a otros ámbitos que componen a la salud en general. Si bien entendemos que esta diferenciación es ficticia porque en el ámbito de la salud no hay divisiones jerárquicas, históricamente la salud mental quedó relegada a escollos. A partir de la pandemia ha quedado en evidencia la importancia y el lugar que comporta, generando un gran impacto en el discurso social, y ganando terreno en lo cotidiano. Es así que analizamos que el rol activo de la sociedad tiene un peso importante para generar cambios. Sin embargo, este cambio de perspectiva se limitó a una mirada trágica por el contexto de aquel momento, no se perpetuó en impulsar más recursos y abordajes destinados desde el Estado para trabajar los padecimientos mentales.

El artículo 32 de la Ley de Salud Mental 26.657 sancionada en el 2010 obliga al Estado a destinar, como mínimo, el 10% del gasto total de salud a salud mental. En el último relevamiento de la ACIG (asociación civil por la igualdad y la justicia) informan desde el 2012 a la actualidad los índices están por debajo del 2%. El momento de mayor inversión fue el de

2015 con 2%. El proyecto destinado al 2023 fue de 1,68% . Se puede vislumbrar que estos números dan cuenta de las pocas herramientas con las que contamos los profesionales de salud mental en nuestro ejercicio. El escenario actual profundiza aún más este contexto, el recorte de fondos para salud y educación pública generan impactos inmediatos. El cierre de las concurrencias es uno de ellos. Con este recorte se vacían servicios de instituciones públicas, lo que significa un deterioro no solo en la calidad del servicio para usuarios de salud, sino en el acceso al propio sistema. También acota las posibilidades de que profesionales recibidos elijan realizar su especialización en servicio dentro de dispositivos públicos, ya que la concurrencia, al igual que la residencia, son, entre otras cosas, espacios de formación gratuita de calidad. Quienes la transitamos sabemos que la experiencia que brinda la formación en estos espacios es irreemplazable. La extinción de la concurrencia acota las posibilidades de formarse y especializarse en la clínica en un marco de excelencia. Esto dará lugar a que las únicas alternativas para acceder a formaciones de posgrado o especializaciones sean privadas, por lo que solo aquellos profesionales con el respaldo económico serán los que puedan acceder.

Si pensamos que la demanda actual está atravesada por urgencias y riesgos graves; y los espacios de formación quedarán relegados a grupos de élite, estamos frente a escenarios donde los profesionales estarán menos capacitados para abordar la clínica actual.

Crueldad

En la guardia del hospital monovalente, recibimos quince consultas seguidas en periodos muy cortos de tiempo. Todas ellas solicitan medicación sin ningún tipo de interrogante por su malestar (lo que no significa que todos los pacientes se tengan que interrogar). Tiempos de espera extendidos, son mencionados como parte del malestar. Hay enojos exultantes ante el aviso de cierre de farmacia. Una paciente enojada levanta la voz al recibir la noticia de que, por el horario, se otorga medicación solamente por un día. Al mismo tiempo llegan dos evaluaciones policiales que exigen de mala manera ser atendidos inmediatamente bajo el resguardo de una orden judicial. Servicios que trabajan la urgencia (guardia) y la emergencia (consultorios externos) con pacientes que reciben tratamiento desde hace más de veinticinco años.

También hay gritos, amenazas y peleas entre personas en situación de calle y pacientes del servicio en la sala de espera de consultorios externos. Acumulación de enojos que termina generando agobio y cansancio en el personal de salud. “La situación está cada vez peor” dicen, “¿Dónde está el lugar para la urgencia?”, “Antes esto no pasaba”, “¿Qué hacemos con ésto?”, se vuelve a repetir de forma insistente en cada situación con necesidad imperante de exteriorizar.

Se evidencia una crueldad que envuelve lo institucional, sentida no solamente en pacientes y familiares sino en trabajadores de la salud.

Pensamos y recuperamos dos recortes donde podemos escenificar algo de esta crueldad.

H es una paciente que se cayó de las escaleras en el hospital monovalente donde estaba internada. Por este motivo fue derivada a un hospital general, en el que fue dada del alta sin las condiciones y estudios necesarios. Esa misma noche, personal de enfermería llamó a la guardia ya que no detectaban los signos vitales de la paciente y los residentes acudieron en la tarea de reanimación. Luego de 50 minutos de aquel intento la paciente falleció. Los residentes se quedaron paralizados y conmovidos con este evento. A pesar de esto fueron convocados inmediatamente por las autoridades para seguir atendiendo en la guardia.

R es una paciente de 53 años que recibió tratamiento en consultorios externos por un periodo de 5 meses luego de recibir una externación de la sala del hospital en la que estuvo un año. Estando en el tratamiento ambulatorio tuvo una internación clínica por presentar malestares estomacales, internación que duró una semana. Recibe el diagnóstico de un tumor en el abdomen de más de 30 cm. A las pocas semanas su cuadro empeoró y falleció. Se trata de una paciente que estuvo un año institucionalizada y en ese margen de tiempo no hubo controles ni estudios médicos ginecológicos. El hospital en cuestión cuenta únicamente con un solo médico clínico, sin las herramientas necesarias para llevar a cabo dichos controles.

Para analizar estas situaciones nos serviremos del concepto de “bella indiferencia” de Freud, que trabaja el concepto tomando los aportes de Charcot. Aparece citado en el historial de Elizabeth Von R (1895) y en el texto “La represión” (1915). Con el mismo se refiere a la conducta que presenta el enfermo respecto a sus síntomas. Entendemos que es un no querer saber histérico y que eso que se intenta ocultar, siempre retorna.

Teniendo esto en cuenta, estos dos recortes con desenlaces trágicos escenifican un no querer saber, o saber y ocultar, por un lado, la indiferencia de las autoridades respecto a su responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para atender de forma integral a poblaciones con padecimiento mental, y por otro, la indiferencia que se espera de un profesional en la afectación con el paciente, en la medida que le exige borrarse del lugar de sujeto mientras esté en servicio, con la demanda imperiosa de seguir atendiendo bajo cualquier costo. Esta indiferencia se hace eco no solo en los profesionales tratantes, quienes en la vorágine del trabajo y de cumplir, tienen poco margen para interrogar su práctica. También se hace eco en la sociedad en general, que parece no interrogarse respecto a la quita de sus derechos básicos, pensando que las salidas a este contexto son individuales.

Respecto a nuestra práctica cotidiana en los servicios de salud, pensamos que somos parte de la indiferencia cuando, a sabiendas de que atendemos en el hospital más allá de la división del área programática, utilizamos esa excusa para no alojar y derivar sin culpa. Son cada vez más los pacientes que llegan diciendo “me mandan desde allá”.

¿Acaso las derivaciones son una respuesta ante el desborde o un querer sacarse de encima las consultas?

Los pacientes mencionan la idea de carencia absoluta en el territorio: “no consigo nada más cerca” “no consigo turno en ninguna salita” “no tengo dinero para cargar la sube y necesito venir” “no consigo turno por el 147”. La respuesta es desesperante, sumado a todos los niveles de rechazo, recibimos una hostilidad que no nos pertenece. “Ustedes son una mierda” nos dicen. ¿Es esto un llamado para escuchar el dolor de las iniquidades?.

La derivación a sabiendas que la situación del paciente no cambiará no es la única respuesta. La guardia no es la única respuesta. Potenciar otras respuestas es fundamental, en especial aquellas que se orientan en impulsar una red más informal y territorial. ¿Cómo hacemos para sabernos parte?

El armado artesanal

Ante este contexto, pensamos una posible salida, que elegimos llamar “armado artesanal”, y con este término nos referimos a aquellas soluciones que no fueron estudiadas desde un ámbito académico, que no parten de saberes teóricos estereotipados, sino que son pensadas en la inmediatez del acto, desde una postura creativa, audaz e ingeniosa que nos saca de la postura impotente ante la crueldad y desamparo mencionado anteriormente. Nos es necesario no justificar el orden existente, resistir al sometimiento de la pasividad o aburrimiento efecto de los recovecos institucionales. Proponemos hacer con lo que hay, el mejor uso de los recursos en el tiempo que tenemos. No quedarnos con la derivación como expulsión sino armar territorio como recurso, cada uno desde donde estemos trabajando. Interesarnos por conocer los diferentes hospitales, servicios, por cómo abordan las dificultades laborales nuestros colegas, generar articulaciones desde la amistad o la informalidad. El sentimiento de poder recurrir es una respuesta humanizadora.

Ante los pacientes, es importante no identificarnos con el enojo, somos parte de una respuesta injusta, y es necesario no quedarnos en un lugar omnipotente, relacionarnos a partir de la vulnerabilidad y no la virilidad del “yo sé todo y sé cómo hacerlo”. Como dice Aida Perugino, “tenemos responsabilidad en la delicadeza, vulnerabilidad en la posibilidad de poder afectarnos” (2024). Tomando los aportes de Tomasa San Miguel (2024), ella esboza un interrogante: “¿Estamos dispuestos a ser afectados ante el arrasamiento?”.

Podemos rehusar o rechazar la transferencia, sostener un ‘como si’, mediante apariencias inertes, cotillón de espacios, indolencias y relatos anecdóticos heroicos ante horas vacías de trabajo desde una vertiente muy expulsiva y burocratizada.

O bien podemos existir y resistir a partir de la dimensión amorosa y deseante. La idea de cuidar/nos, afectarnos, conmovernos, detenernos e interrogarnos, tiene un potencial esencialmente transformador.

La fuerza laboral de los concurrentes y los residentes es un recurso valioso. Es preciso desandar el camino de infantilización del cual nuestro rol puede quedar ligado. No se reduce a un trabajo de auxiliar. Sostenemos servicios enteros y nuestro rol llama a la invención de respuestas frente a un contexto que puede volverse abrumador.

Una segunda vuelta

Cuando escribimos este trabajo, algunas lecturas nos interrogaron y nos llevó a pensar si lo que mencionamos como “indiferencia” no sería “perversión”. Pensamos que la perversión en psicoanálisis no necesariamente es patológica, es una respuesta que implica un posicionamiento subjetivo, y no tiene que ver con lo criminal, si con una modalidad de satisfacción. Existen debates acerca de si existe o no existe, si llegan o no llegan al consultorio. Entonces, ¿es psicopatía?, esa categoría multiaxial que se puede caracterizar como “eje dos” y que no tienen entidad clínica formalizada en el psicoanálisis. Marcelo Barros (2024) hace una distinción entre “el canalla” y “la canalla”. El canalla como cínico, el que desprecia los ideales, un inescrupuloso, un deshonesto, el que hace del goce un único valor, y la canalla como la masa que asiste al linchamiento, a legitimar el espiritu de venganza. En el marco del congreso de psicología 2024, Lucía Rodríguez, presentó una investigación en la que recupera y señala que, en Freud, hay un destino de la pulsión de muerte que satisface “infantiles deseos de omnipotencia» y que eso queda ligado a los fenómenos de violencia. Estos desarrollos nos resultan muy cercanos, muy contextuales, es lo que observamos en el gobierno libertario actual, en el auge de Trump, en el incremento de las derechas. Pensamos no analizar o equiparar la categoría de canalla con la indiferencia (No querer saber o saber y ocultar) sino con aquel al que no le importa que “se sepa” cuáles son sus intenciones, su estupidez no latente, su odio revelado, sus inconsistencias y la falta de escrúpulos, el relleno de una potencia que vende, y nos resulta enteramente peligroso.

También nos preguntaron por el panorama que enfrentamos y que está tomando cada vez más consistencia, y frente a esto, ¿qué proyectamos como profesionales en formación?, ¿qué auguramos? ¿qué tememos para hacer frente a nuestro futuro en la clínica?

El viernes 4 de octubre de 2024, luego de nuestras jornadas laborales en las instituciones de salud, comienzan a circular mensajes por medio de grupos de whatsapp con la noticia de que los trabajadores del Hospital Bonaparte fueron informados que, el siguiente lunes, el ingreso a los servicios de internaciones serían cerrados. Después, el director personalmente da aviso de que ese lunes saldría un decreto del Ministerio dictaminando el cierre del hospital. A modo de justificación, circuló un comunicado donde notificaron la necesidad de “reestructuración” con falacias acerca del modo de funcionamiento del hospital. Algo de esto nos resuena, ya que no pasaron muchas semanas de estar en las calles defendiendo la universidad pública del desfinanciamiento y el posible cierre de las mismas. La carta de la reestructuración habilita a desmantelar todo servicio público financiado por el estado.

Si es posible transmitir por estas líneas la vivencia de este momento actual, podría decirse que se asemeja a la sensación de sentir que no se termina de asentar el paso en un terreno turbulento, que de repente nos quedamos sin aire para seguir avanzando: y es que no se termina de poner el pie en una lucha, que es necesario armarse rápido para defender la existencia la instituciones que creíamos que jamás tendríamos que luchar por su extinción. De esta manera, se genera un escenario donde hay luchas que dejan de darse: ¿cómo se lucha por la extinción de las concurrencias y se está dando aviso que cierra un hospital y se pone en venta el lote donde transitó dicha concurrencia? ¿por qué cosa lucho primero? No hay cuerpo que resista tantas luchas.

¿Cómo idear una salida a esta encerrona? Creemos que frente a todo arrasamiento dispuesto a desaparecer las instituciones que formaron nuestra concepción de la vida, tal como la conocemos, debemos hacerle frente con nuestra presencia. Con todas nuestras presencias. Que las mismas se encuentren, se enlacen, se lean, se vean, se escuchen, se contagien, que existan y resistan.

Bibliografía

- Perugino, A. (2014). Hueco de vida. Yotser Libros. Buenos Aires, Argentina.

- Perugino, A. (12 de marzo de 2024). “Pensar en crisis. Sujetos arrasados en el hospital público”. Conferencia. Hospital Piñero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

- Tisera, C.; Carballeda, A. (2024). Barreras simbólicas. Clase de curso centralizado. Prácticas de Psicología en el ámbito público. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

- Revista Clepios n° 60 (2014), “Aspectos antropológicos de la salud mental”.

- Revista Clepios n°62 (2014) , “Formación”.

- Revista Clepios n° 63 (2014), “Instituciones”.

- Revista “Salud mental semana de presupuestos y derechos”, en https://acij.org.ar

- San Miguel, T. (12 de marzo de 2024). “Pensar en crisis. Sujetos arrasados en el hospital público”. Conferencia. Hospital Piñero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Deja una respuesta